坂井郡33座のひとつ横山神社とは??【式内社】三国真人の祖・椀子皇子の拠点か?坂井市丸岡町坪江

- o_kataka

- 2025年10月5日

- 読了時間: 6分

越前国に鎮座する式内社を1社づつクローズアップ!

継体天皇の影響もあり全国と比べても式内社の多い越前国。空白の時代といわれる古墳時代や継体天皇の謎が社伝に残っていることが多く越前国の式内社を調べることはその謎に迫る事でもあります!

式内社とは延喜式と呼ばれる平安時代中期にまとめられた書物にまとめられた神社。国の決まりや儀式のやり方などが記載された書物でそのすべてが現在も現存している貴重な書物(国宝)。その9,10巻には2861社の神社がまとめられている。神社名と格、簡単な場所が記載された名簿のようなものでこの9,10巻を延喜式神名帳と呼ぶ。

坂井郡とは現在の坂井市・あわら市・福井市の一部と考えられ延喜式神名帳には33社が記載されています。これは畿内を除くと突出して多く当時の坂井郡が朝廷と深く関わっていたことがわかります。また、越前が輩出した継体天皇の母・振媛が坂井郡出身という事から坂井郡にはかなり大きな豪族がいたことは間違いありません。

今回のクローズアップ式内社は

式内社 横山神社

鎮座地 坂井市丸岡町坪江

御祭神 継体天皇

神紋 木瓜

境内社 稲荷神社

御朱印 あり

坂井市丸岡町とあわら市に連なる横山古墳群の麓に位置する神社。古墳の多さやその造られた時期から継体天皇との関係が強く考えられる神社。

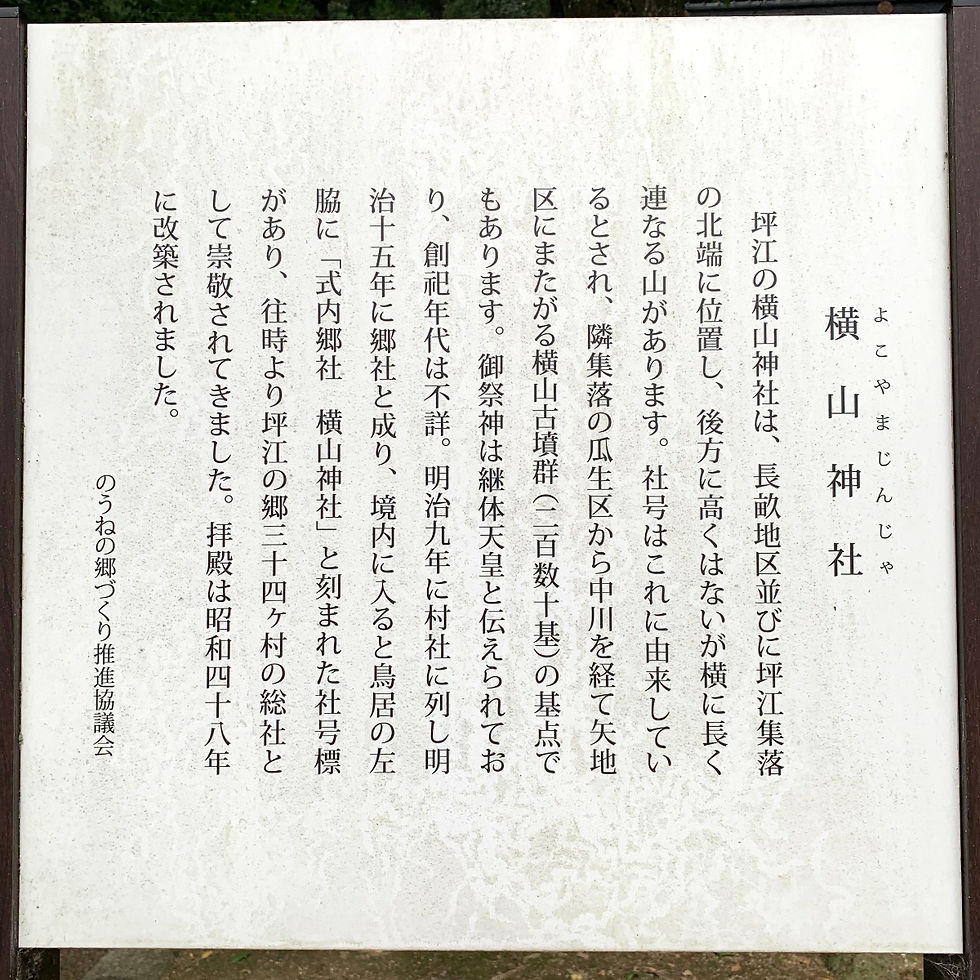

横山神社 よこやまじんじゃ

坪江の横山神社は長畝地区及び坪江集落の北端に位置し、後方に高くはないが横に長く連なる山があります。社号はこれに由来しているとされ、隣集落の瓜生区から中川を経て矢地区にまたがる横山古墳群(二百数十基)の基点でもあります。御祭神は継体天皇と伝えられており、創祀年代は不詳。明治九年に村社に列し明治十五年には郷社と成り、境内に入ると鳥居の左脇に「式内郷社 横山神社」と刻まれた社号標があり、往時より坪江の郷三十四ヶ村の総社として崇敬されてきました。拝殿は昭和四十八年に改築されました。

のうねの郷づくり推進協議会

横山神社の説明に記載されている内容で気になるポイントは何といっても横山古墳群の起点になっていると書いてあることだ。この横山古墳群は横山神社の裏の山にある古墳群だ。

高くはないがこの山は北に連なる。隣はあわら市に入ってあわら市瓜生地区になるがここにも横山神社が鎮座している。

2つの横山神社に挟まれた位置に横山古墳群最大の前方後円墳の神奈備山古墳がある。さらにその横に椀貸山古墳(わんかしやまこふん)がある。実は、この椀貸山古墳は椀子皇子の墓とされています。

この椀貸山古墳は現在、会社の敷地内にあり、今回は許可をとって中に入らせていただきました。丸岡町の地名の由来とも言われる椀子皇子。丸岡町石城戸に鎮座する式内社・國神神社は椀子皇子誕生の地とされここ丸岡町坪江は椀子皇子を埋葬した地と考えられる。この間は3キロほどでとても近い。椀子皇子はこの辺りを生活圏としていたと考えるのは自然だ。

豪族・三国氏の祖??とも伝わる椀子皇子とは??

天武天皇13年(684年)にこの辺りを治めていた豪族・三国氏に真人(まひと)という地位が与えられた記録があります。この真人という地位は天武天皇が定めた八色の姓(やくさのかばね)という身分制度のひとつで真人はその中でも高い地位にあたります。これは皇族と血統上深い関係のある一族に与えられる高い地位で三国氏は皇族と深い関係にあったと考えられます。継体天皇の母・振媛が三国に帰るといって丸岡町高椋地区に戻ってきた記録やその付近の六呂瀬山古墳群が4世紀末頃でそこから続く古墳群が北へ向かうほど新しいこと!つまり横山古墳群は古墳群の中では新しく、6世紀前半から中期とされています。

時系列から、

・振媛が継体天皇を育てる。

・継体天皇の子・椀子皇子が生まれる。

・椀子皇子が崩御する。

この話を時系列に並べると地図上では北へ北へと向かっていきます。つまり、振媛の一族は少しづつ北へ勢力を伸ばした、または住居を広げていったと考えられます。そして椀子皇子はここ坪江地区辺りで住居を構え横山神社を中心に勢力を伸ばしていったと私は考えます。そして、天武天皇13年(684年)にこの辺りを治めたとされる豪族・三国氏は椀子皇子の子孫と考えらています。

継体天皇がヤマト王権へ向かったとき、継体天皇の代わりに越前国を治めた人物がいたのは間違いありません。その越前国を治めた人物がこの椀子皇子と考えられ、継体天皇が天皇に即位された後もヤマト政権に強い影響力を持っていた三国氏はまさに椀子皇子が率いた一族で継体天皇の流れを汲むと考えられます。それは皇族と関係の深い一族にしか与えられない真人という地位を与えられたことが証明しています。

もう一度、式内社・横山神社に話を戻します。

式内社は延長5年(927年)に完成した延喜式神名帳にまとめられた神社です。椀貸山古墳は6世紀前半に造られたと考えられています。つまり西暦500年前半から927年の約400年をこの椀子皇子を祖とした豪族・三国氏が横山神社を守っていたと考えられます。

三国氏は疋田斎藤氏へと変化したのでは??

平安時代に入るとこの辺りは坪江庄と呼ばれ越前国でも最大規模の荘園のひとつになっていきます。その荘園を仕切っていたのは藤原氏。隣の河口庄は藤原氏のご先祖を祀る春日神社が10社建てられ十郷十社として地域の鎮守として祀られました。しかし、同じ藤原氏が治めた坪江庄はあまり春日神社が祀られていません。そのことから三国氏は藤原氏とうまく付き合っていった可能性があります。理由として、椀子皇子の古墳やそれに関係する神社がそのまま残されたいる事!つまり、三国氏の治めた坪江庄はスムーズに藤原氏の荘園に取り込まれたと考えられます。

そして、三国氏と藤原氏が合わさってできた一族がのちの斎藤実盛を生み出した疋田斎藤氏と私は考えます。

横山古墳群のある山の麓にある瓜生・坪江にある横山神社。その隣には疋田地区があります。さらに斎藤氏から分かれていったとされる竹田氏・宇田氏・千田氏・熊坂氏はこの辺りの地名として今も残っています。つまり椀子皇子率いる三国氏は後に越前最大の武士団・疋田斎藤氏として隆盛を極めたのではないか?その礎としてここ横山神社は継体天皇を祀り皇族との深いかかわりを強調することで疋田斎藤氏は強力な血筋をアピールすることができます。横山神社から北に竹田川沿いには疋田斎藤氏の館があったとされる長畝地区があります。藤原北家の流れを汲み三国氏が築いた坪江地区の農業基盤を受け継いだことで斎藤氏が隆盛を極めることができたのです。

横山神社は継体天皇の血脈を越前に残す椀子皇子のゆかりの地。古代越前の中枢のひとつと考えても問題はない!

コメント